五分鐘帶你認識跑步功率、心率與配速的三角關係

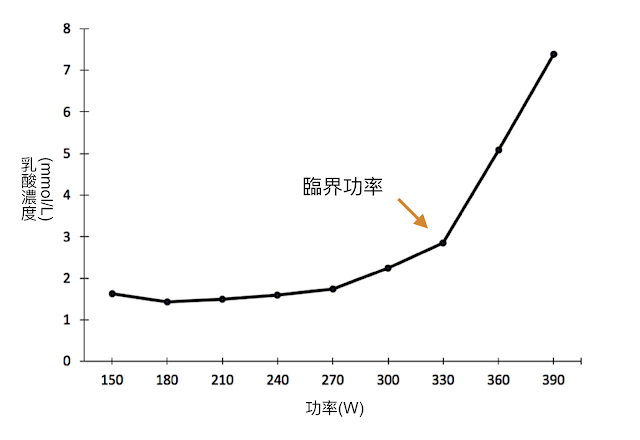

當提到跑步功率訓練,最常遇到的問題就是:「為什麼跑步要用功率?它跟我們常用的心率跟配速有什麼不同?」希望透過這篇文章可以解答這個疑問。 功率 vs. 心率 首先,功率是用來量化身體的 能量輸出 (單位:瓦特,Watt),跟攝氧量(VO2)與自體感覺(RPE)有著高度的相關性;你感覺越用力跑、跑得越快,功率就越高,不受地型、風向、溫度或心情等影響,而且能夠即時反應、立即調整。 心率是在計算心臟每分鐘跳動的次數,它是屬於身體的 綜合反應 ,並非單純的運動強度指標。當我們心情感到興奮、喝了咖啡、環境溫度上升、或是跑得更快時,心率都會上升;所以,很多時候心率高了 10、20bpm 並不一定代表強度高了,有可能只是因為午餐的咖啡、高溫下跑步、或者是身體疲勞的影響而已。 另外,由於我們的心臟跳動不會(也不應該)有瞬間很大的變化,導致運動中心率會有明顯的 延遲 情況發生。經常練間歇的跑者一定都知道我在說什麼:跑 400 公尺高強度間歇時,剛跑出去時心率還在緩緩上升,可能要跑到 200、300 公尺時才會到達對應的心率區間,到跑完 400 公尺才跳到最大值,那代表說很多時候跑太快或太慢都不知道。 此為功率(橘線)與心率(紅線)在一段間歇訓練的對照圖,可以看到心率會有 明顯的 延遲情況發生。 功率 vs. 配速 配速是跑者最終表現出來的結果 ─ 移動速度有多快,就像汽機車的時速表一樣。但我們會用時速來表達引擎的馬力輸出高低嗎?當然不會,因為我們知道速度會受到 地型與風向 的影響,只是大多數跑者都會習慣用配速來當作強度指標,這就好比用時速快慢來表達汽車引擎的馬力輸出,兩者並不會永遠都處於線性的關係。 對同一位跑者來說,同樣是 5:00/km 配速,在平路跟上下坡路段的耗力程度是完全不一樣的;功率就是在表達跑者的引擎馬力輸出,功率越高即馬力輸出越大。 在訓練或比賽中,我們真正要控制的是能量(馬力)輸出,即功率的高低,而不是配速快慢, 最終跑出來的配速只是功率輸出在不同地型與風向下的結果 。因此,透過功率控制強度可以更有效合理地分配體力,避免受到上下坡或順逆風而造成的配速不穩定所影響。 跑步配速會受到地型與風向影響,爬坡時配速會變慢,下坡則變快。 最終 跑出來的配速(藍線)只是功率輸出(橘線)在不同地型與風向下的結果。 以六大馬之一的紐約馬拉松為例,賽道會經過五個行政區,通過三條大橋,第一...