利用跑步功率計佐證找出適合自己的跑鞋

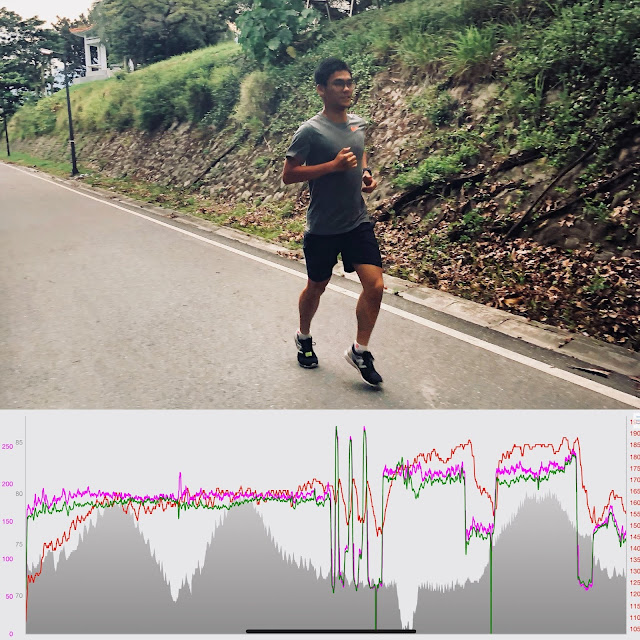

跑鞋可說是跑者最重要的裝備之一,其舒適程度與性能將會大大影響跑步表現,穿著適合自己的跑鞋除了有助於提高成績,也能降低受傷的機會;反之,穿著自己不適應的鞋子,既跑不出該有的表現,也可能提高受傷風險。 最近我的一位選手從原本穿習慣的 Nike 4%,嘗試另一雙彈性更好的新跑鞋,卻明顯感到更加吃力,回來看 Stryd 的跑步功率數據也發現跟以往有很大的落差,在此分享這次的經驗給大家。 下圖是最近兩次輕鬆跑的數據記錄,06/15 是穿著習慣的跑鞋,06/16 則是穿近期新嘗試的跑鞋,兩次路線相同,跑步距離同樣是 10 公里,也同樣以 6:00/km 的配速完成。 可以發現在相同配速下,平均功率卻高了 4W(157 → 161W),換算功率體重比從 2.80W/kg 上升至 2.88W/kg,高了將近 3%,因此跑步效能(RE)也從 0.99 大幅降低至 0.96,代表新鞋明顯降低了他的跑步經濟性,跑起來更耗力。 再深入一點看,垂直振幅從 5.95cm 提高到 6.63cm,姿勢功率(Form Power)也從 49W 增加到 53W,剛好高了 4W,代表多出來的功率全都來自姿勢功率(無助於水平前進的功率)。另外,觸地時間從 276ms 縮短至 253ms,下肢剛性(LSS)更是從 7.6kN/m 提高到 9.2kN/m,雖然說兩者都跟跑步經濟性呈正向關係,但前提是在維持差不多的垂直振幅下才成立,像這次大幅縮短的觸地時間與更高的剛性只不過是因為新鞋帶來過多的彈性所導致(垂直振幅跟騰空時間增加,每步重心下墜需要花更多力量接住自己),對於水平前進並沒有任何的幫助,這並不是我們想要的結果。 因此,大家在找適合自己的跑鞋時,除了自我主觀感受外,也可以根據 Stryd 的數據作為輔助: 跑步效能:在相同環境下,當同樣的配速下功率增加,或是同樣的功率下配速變慢,都會導致跑步效能變差;最適合自己的跑鞋,應該能讓你跑出較高的跑步效能。 姿勢功率/垂直振幅:如果跑鞋不適合你,跑步效能變差通常都是來自於姿勢功率的增加,把它們放在一起看,就能確認多出來的功率是來自哪裡。 下肢剛性:就像賽車的懸吊系統,無論是過硬或過軟都會影響性能表現;跑者也一樣,腿的剛性太高或太低,都會影響跑步表現,並不是只單絕追求越高就是越好。通常在維持差不多的垂直振幅下,下肢剛性的提高才會帶來真正的效益,否則可能只是更多上下...